Publicado originalmente en Letras en línea, 19 de octubre de 2018

El gesto transitorio en un sentido crítico, es decir, el gesto provisional que tienta y conjetura otros horizontes de lo real, prevenido de la suficiencia que define el mundo en tanto funcionamiento o trascendencia; ese gesto incompleto, un pesado atado de vigas suspendido en el cielo de la ciudad, un fardo de espigas que cruje desperdigado en la noche, alienta estos poemas; lo insostenible, intraducible, incesante detenido sin embargo cuarenta veces al alba. “Amanece, el poema se abre” y Gonzalo Millán inicia las series, las estaciones, los enlaces del idioma y resuena en la escritura de Víctor.

Los poemas, los libros se abandonan (“a lo sumo fingen comenzar o terminar”), la obra es vivir mientras gravitan, se constelan esos fragmentos, trazan un arco de insistencias y convicciones; creo que este libro posiciona en la obra del autor – que consta ya de seis ediciones – una vitalización de la escritura. En este sentido, habría que establecer que en la poesía de Quezada es constante la imbricación de la experiencia de las ficciones o lecturas como fundamento de la experiencia del sujeto y su despliegue formal o, en otras palabras, está en la base de su poética: el texto como espacialización declarativa de un nuevo dominio (Muerte en Niza) y la conjetura de ese dominio como serie de superposiciones, deseo y distancia irónica (Marón americano). Este impulso o comprensión se extiende a Insistencia del día, pero desborda las discontinuidades: la escritura es una vida que sobrepasa, traspone el texto, tal como sucede en 20, primer libro del autor.

En Insistencia del día, la vitalización señalada reside, por una parte, en la contemplación: alguien siente amanecer; por otra y como disposición decisiva, se despliega en abierta controversia con las dinámicas de la significación común, las formas de habitar y las formas convenidas de decir que se habita, en momentos en que la heterogénea intensificación y multiplicación de las imágenes y los testimonios es proporcional a su estancamiento o banalización en la inercia de las lógicas imperantes, como también proporcional a la apelativa urgencia por la acción colectiva.

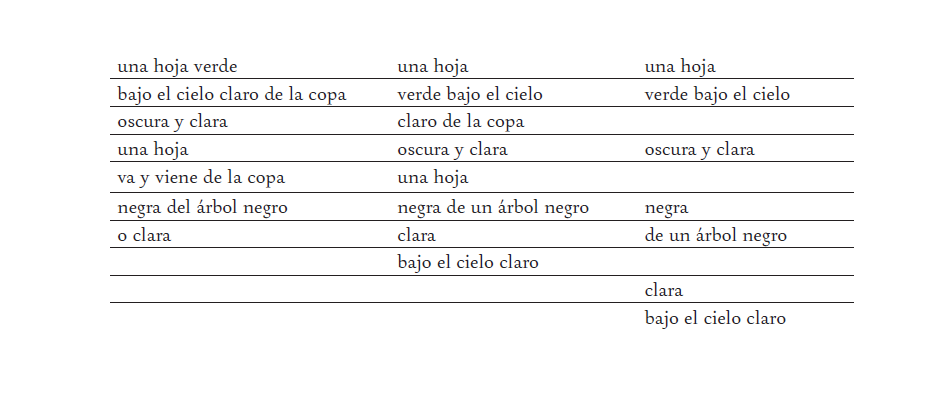

Existe un cruce de discursos convocados al texto en tanto desjerarquización de la experiencia solitaria que, a la vez, componen una reivindicación de la soledad como situación enunciativa: la viga maestra que en medio de los cuartos se gasta y dobla mientras se despierta “a la densidad del sonido”. Esto ocurre, por ejemplo, cuando Víctor escribe la distancia entre la imagen trazada y el objeto contemplado, junto a la distancia entre el acto de escribir y nosotros, el lector:

A esta escena se superpone la descripción gramática de la Real Academia que, cortada en versos, fractura la confesión, enfatiza los recursos, conduce la alegoría a una nueva suspensión:

Mediante esta separación o encuadre podría entenderse el uso de las citas en el poemario: Alighieri, Pasolini, Ferreira Gullar, Lihn, Luis y Elvira Hernández, Ximena Rivera, Gonzalo Millán, entre otros escritores. Los versos o el señalamiento de estas propuestas o figuras/biografías constituyen el marco (la ventana) de la interrogación de Víctor al paisaje de la ciudad y a su propio entorno íntimo: la resistencia de un sueño dentro de otro. Cuatro tablas desbordadas que parapetan una relación simple pero no inocente con las cosas, la constatación sensible de su divergencia y necesidad en el lenguaje, la radiante profundidad que desdibuja la ventana: afuera es adentro y viceversa (como en el poema final de Muerte en Niza, hace diez años).

Entre esos cruces, la escena del alba alterna dos antecedentes sin grietas que anudan nuestra época: el sol, la razón que distingue, detalla y multiplica los matices, las sentencias y explicaciones en pos de un orden: el capital y el mercado, el armamentismo inmobiliario, el tráfago, las grúas como el reloj de la futura torre que fuerza un porvenir; y, luego, la noche, aquella condición de nuestra vida colectiva, indicada por Ennio Moltedo cuando advierte: “Si pones el oído sobre la tierra desnuda escucharás claramente el nombre de los asesinos”. La noche, imagen de la dictadura en Moltedo y otros, y la luminosa bulla de la postdictadura o, en palabras de Pasolini, “la sede del cinismo neocapitalista, y crueldad al volante” sintetizan el tiempo en que se escribe. Detenidos en ese umbral vemos, entre las cosas que caen y las que se desea -tranquilamente- que colapsen:

Y nos esforzamos por soltar, por retener la combinatoria contrastante de esa imagen irresoluta, recurrente, circular. Alguien lee, piensa en sí mismo.